Sie hat das 20. Jahrhundert elektrifiziert, in Fahrzeugen, USV-Anlagen und Notstromsystemen. Heute gilt sie oft als überholt, als Relikt in einer Welt voller Lithium-Ionen-Akkus. Doch wer glaubt, dass Blei-Säure-Akkus ihren Platz verloren haben, unterschätzt ihren zuverlässigen Dienst und die Technik, die dahintersteckt.

Der Weg zur vollen Ladung: Ladephasen im Detail

Das Bleisäure Batterie laden erfolgt nicht einfach durch das Anlegen von Strom, es ist ein mehrstufiger Prozess, der genau gesteuert werden muss. So kann die Batterie vollständig und schonend geladen werden. Man unterscheidet dabei mehrere Ladephasen, die jeweils unterschiedliche Spannungen und Ströme erfordern:

- Bulk-Phase (Schnellladung): In dieser ersten Phase fließt der maximale Ladestrom (oft als C-Rate angegeben), bis die Batteriespannung eine bestimmte Obergrenze erreicht. Ziel ist es, schnell möglichst viel Energie in die Batterie zu bringen.

- Absorptionsphase: Nachdem die Spannung den Zielwert erreicht hat, wird der Strom allmählich reduziert, während die Spannung konstant gehalten wird. In dieser Phase füllt sich die Batterie vollständig auf und die chemischen Reaktionen stabilisieren sich.

- Float-Phase (Erhaltungsladung): Nach der vollständigen Ladung wird die Spannung auf einem niedrigeren Niveau gehalten, um die Batterie „am Leben“ zu erhalten, ohne sie zu überladen oder zu beschädigen. Diese Phase ist besonders wichtig für Standby-Anwendungen.

- Equalizing-Phase (Ausgleichsladung, optional): Diese Phase wird nur gelegentlich eingesetzt, um die Spannung kurzzeitig erhöht zu halten. Sie hilft, Sulfatierung zu vermeiden und Zellen innerhalb der Batterie auszugleichen.

Jede Phase hat ihre eigene Bedeutung und beeinflusst maßgeblich die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der Batterie. Moderne Ladegeräte sind in der Lage, diese Phasen automatisch zu steuern und so eine optimale Ladung sicherzustellen.

Blei ist nicht gleich Blei: Batterietypen im Überblick

Blei-Säure-Batterien sind keine homogene Gruppe, ihre chemische Bauweise und ihr innerer Aufbau unterscheiden sich deutlich und bestimmen, wie sie geladen werden müssen. Die drei gängigsten Typen sind Nasszellen, AGM und Gel-Batterien:

Nasszellen, die klassischen „offenen“ Batterien, enthalten flüssige Säure und sind besonders robust gegenüber hohen Strömen. Sie müssen regelmäßig gewartet werden, etwa durch Nachfüllen von destilliertem Wasser, und vertragen meist eine etwas höhere Ladespannung. Dafür sind sie kostengünstig und langlebig, wenn sie richtig behandelt werden.

AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) sind wartungsfrei, weil die Säure in einem Glasvlies gebunden ist. Sie zeichnen sich durch geringe Selbstentladung, hohe Zyklenfestigkeit und gute Kälteperformance aus. Wegen ihres empfindlicheren Aufbaus reagieren sie empfindlicher auf Überladung, eine präzise abgestimmte Ladekurve ist hier besonders wichtig.

Gel-Batterien enthalten die Elektrolytlösung in Form eines Gels. Dadurch sind sie extrem vibrationsfest und nahezu auslaufsicher. Sie eignen sich besonders für tiefe Zyklen und Anwendungen mit häufigen Ladezyklen. Allerdings reagieren Gel-Batterien sehr empfindlich auf Überspannung, was die Ladeelektronik vor Herausforderungen stellt.

Neben der Bauweise spielt auch die Anwendung eine Rolle: Starterbatterien, die kurze, hohe Stromstöße liefern, benötigen andere Ladeprofile als Zyklusbatterien, die häufig tiefentladen werden. Wer die Unterschiede kennt, kann das Ladegerät passend wählen und so Kapazität und Lebensdauer optimal ausschöpfen.

Einsatz von Blei-Säure-Batterien

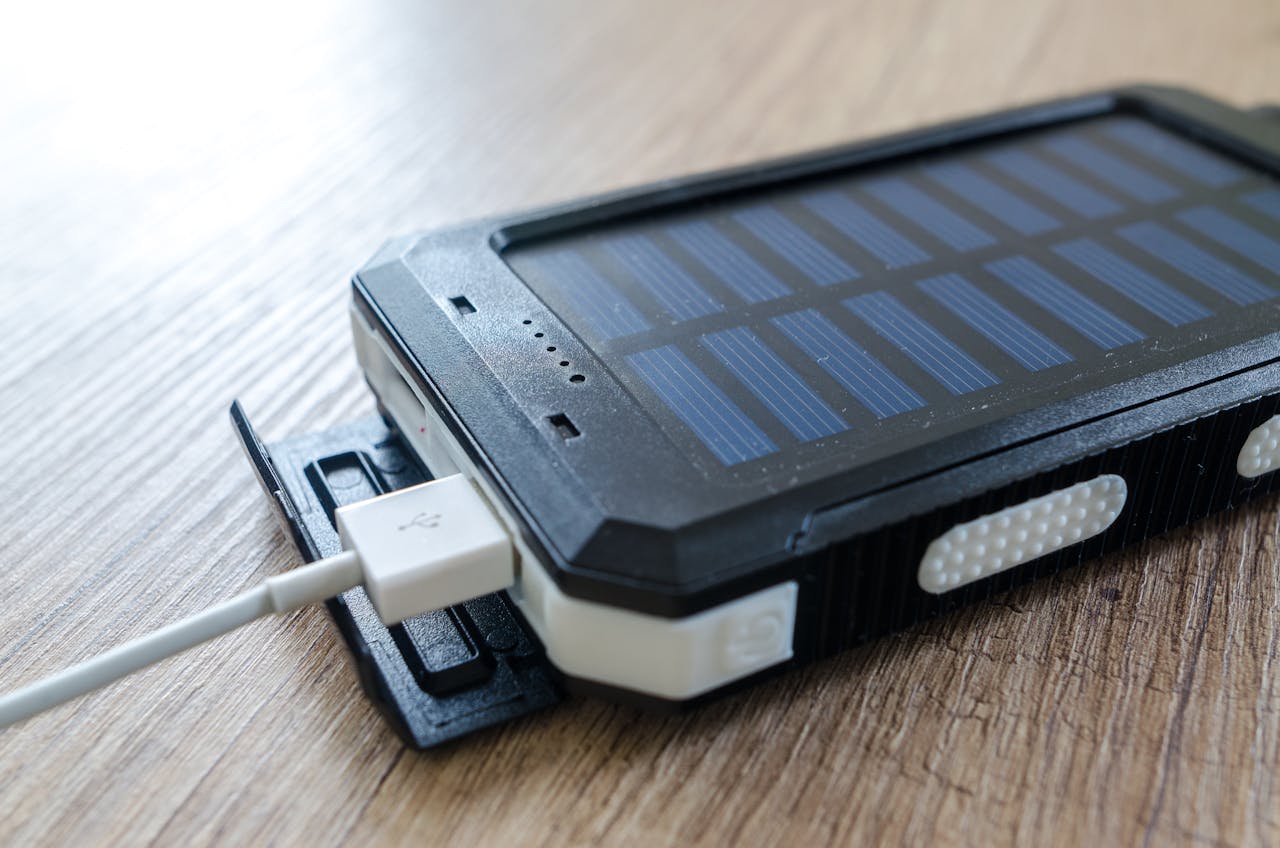

Auch im Zeitalter moderner Lithium-Ionen-Technologie haben Blei-Säure-Batterien nach wie vor feste Einsatzgebiete. Ihre robuste Bauweise, der einfache Recyclingprozess und die vergleichsweise niedrigen Kosten machen sie in vielen Bereichen unverzichtbar. In Fahrzeugen dienen sie als zuverlässige Starterbatterien, liefern in Lkw, Motorrädern oder Gabelstaplern hohe Ströme für den Motorstart und die Bordelektrik. Stationäre Energiespeicher wie USV-Anlagen, Notstromsysteme oder Telekommunikationszentralen setzen auf Blei-Säure-Technologie, weil sie lange Standzeiten überbrücken und im Ernstfall sofort einsatzbereit sind. Auch in erneuerbaren Energiesystemen, insbesondere in Offgrid-PV-Anlagen und kleinen Windkraftsystemen, spielen sie ihre Vorteile aus: einfache Wartung, hohe Fehlertoleranz und kalkulierbare Kosten. Im Freizeit- und Marinebereich, etwa in Wohnmobilen, Booten oder Campinganlagen, bewähren sie sich unter zyklischer Belastung und bei starken Vibrationen. Wer etwa im Gartenbereich viel Strombedarf hat, kann Blei-Säure-Batterien auch in Kombination mit Solarmodulen nutzen, etwa zur Versorgung von Beleuchtung und Werkzeug unter einem Carport. In all diesen Anwendungen ist die richtige Ladeführung entscheidend, um Kapazität, Zyklenfestigkeit und Sicherheit langfristig zu erhalten, denn je nach Einsatz variiert das optimale Ladeprofil von kontinuierlicher Erhaltungsladung bis hin zu präzise gesteuerten Ladezyklen mit tiefer Entladung.

Was ist eine Überladung?

Eine Überladung entsteht, wenn eine Blei-Säure-Batterie über den Punkt hinaus mit Strom versorgt wird, an dem sie vollständig geladen ist. Das bedeutet, dass Spannung oder Strom zu lange oder zu hoch gehalten werden. Dies führt dazu, dass in der Batterie verstärkt Wasser in Form von Gasen (Wasserstoff und Sauerstoff) freigesetzt wird, was zu Wasserverlust und einem Anstieg der Temperatur führt. Die erhöhten Temperaturen und die Gasentwicklung schädigen die inneren Komponenten der Batterie, beschleunigen Korrosion und Sulfatierung und führen langfristig zu einem spürbaren Kapazitätsverlust. Eine Überladung verkürzt somit die Lebensdauer der Batterie deutlich. Moderne Ladegeräte verhindern dieses Problem, indem sie nach Erreichen der vollen Ladung automatisch in eine Erhaltungs- oder sogenannte Float-Phase wechseln. Dadurch wird die Batterie schonend geladen und vor Überladung geschützt, was ihre Leistungsfähigkeit und Lebensdauer deutlich verbessert.

Fazit

Blei-Säure-Batterien mögen auf den ersten Blick altmodisch wirken, doch ihre robuste und zuverlässige Technologie hat in vielen Bereichen nach wie vor unverzichtbaren Wert. Entscheidend für ihre Leistungsfähigkeit ist das Verständnis der komplexen Ladekurven und Ladephasen, die weit über das bloße Anschließen an ein Ladegerät hinausgehen. Nur durch die präzise Steuerung von Strom, Spannung und Ladezeit lassen sich die spezifischen Eigenschaften der unterschiedlichen Batterietypen, von Nasszellen über AGM bis zu Gel-Batterien, optimal nutzen und deren Lebensdauer deutlich verlängern.

Die einzelnen Ladephasen, von der schnellen Bulk-Phase über die schonende Absorption bis zur Erhaltung im Float-Modus, sind essenziell, um Überladung und damit verbundene Schäden wie Wasserverlust und Sulfatierung zu vermeiden. Moderne Ladegeräte, die diese Prozesse intelligent regeln, sind der Schlüssel, um die Kapazität der Batterie langfristig zu erhalten und maximale Leistung zu garantieren.

Wer die Technik hinter den Ladekurven versteht und anwenden kann, erschließt das volle Potenzial der Blei-Säure-Technologie. So bleibt der Bleiakku eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für zahlreiche Anwendungen von Photovoltaik bis Notstrom, die mit der richtigen Ladeführung auch künftig eine zentrale Rolle spielen wird.